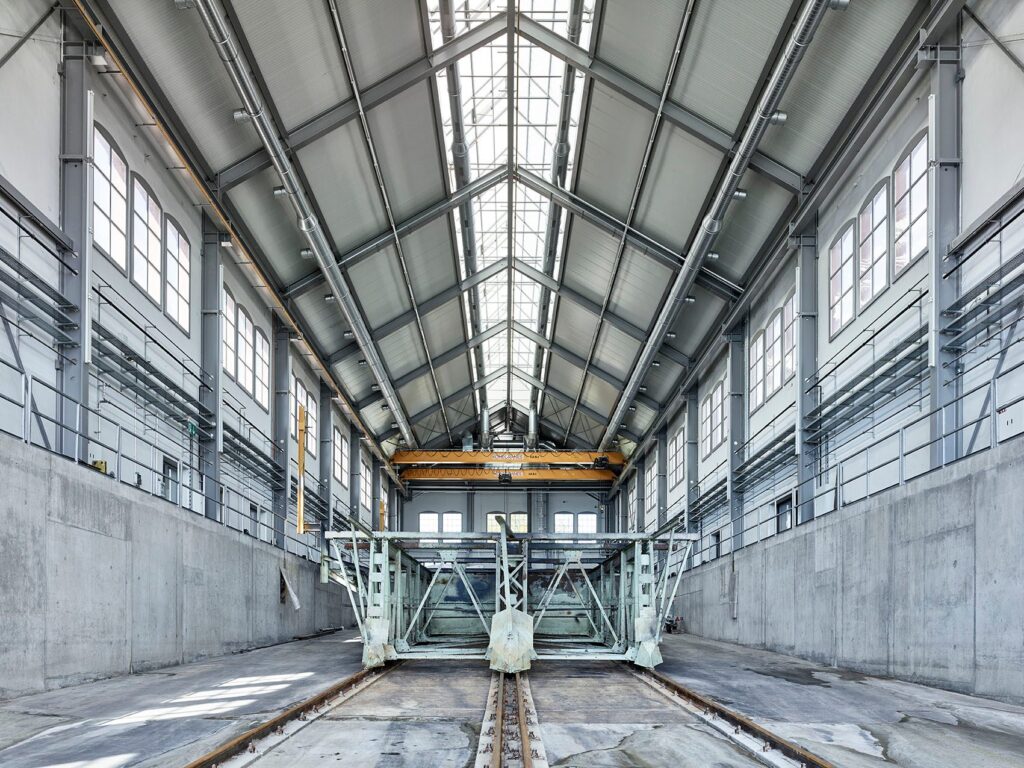

Der Hellingwagen in der Werft in Romanshorn

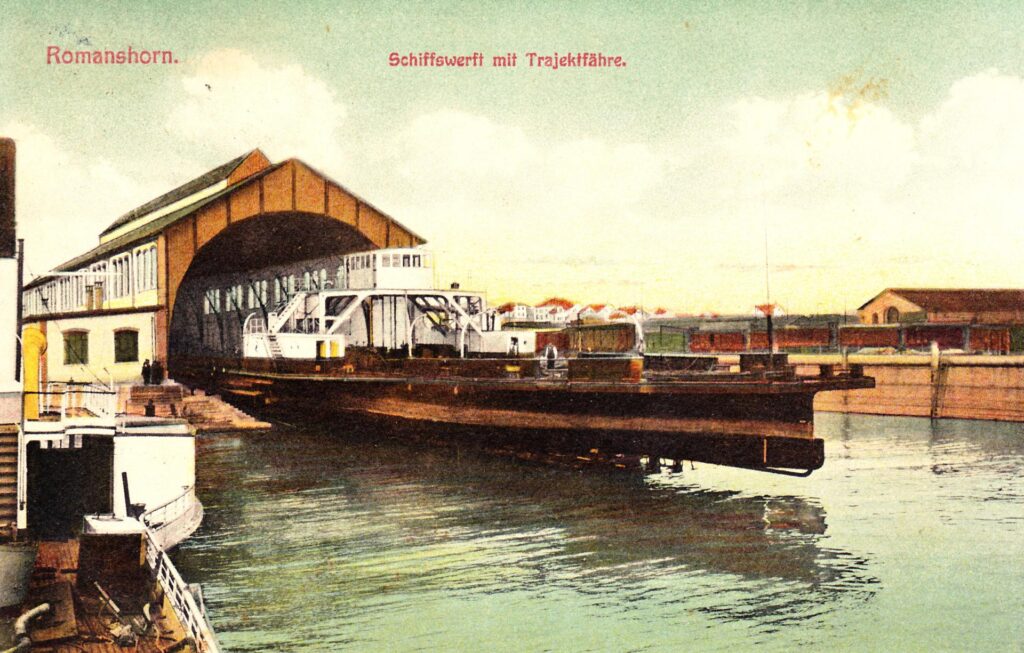

Die Schweiz verfügt auf ihren Binnen- und Grenzseen über eine bedeutende Anzahl von Schiffen, deren Bau und Wartung effiziente Methoden zum Anlanden und Zuwasserlassen erfordern. Dies gilt insbesondere für die Instandhaltung schwerer Bauteile wie Dampfkessel und Maschinen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden 1905 in der modernisierten Werft der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in Romanshorn am Bodensee zwei entscheidende Einrichtungen geschaffen: der Schiffsaufzug und der Werftkran.

Während viele Werften der Schweizer Dampfschiffgesellschaften bis dahin nur über einfache technische Mittel verfügten, war die Werft in Romanshorn ab 1905 mit modernen Hilfsmitteln ausgestattet. Dadurch konnte die Reinigung der Schiffsrümpfe unterhalb der Wasserlinie – eine wesentliche Massnahme zur Reduzierung des Wasserwiderstands und zur Verbesserung der Effizienz – optimal durchgeführt werden. Die Werft Romanshorn entwickelte sich rasch zu einem Vorbild für alle Werften an den Schweizer Seen.

Funktion und Bauweise des Schiffsaufzugs

Der Schiffsaufzug in Romanshorn wurde von der Gesellschaft der Ludwig von Roll’schen Eisenwerke entworfen und in Zusammenarbeit mit weiteren Schweizer Firmen gefertigt. Er dient dazu, Dampfschiffe sicher aus dem Wasser an Land zu holen, um Wartungsarbeiten und Umbauten durchzuführen. Darüber hinaus werden auch Neubauten mit dem Aufzug zu Wasser gelassen.

Die Konstruktion basiert auf einer schiefen Ebene mit einem auf Schienen fahrenden Hellingwagen. Die Gleise verlaufen grösstenteils unter Wasser. Beim Anlanden eines Schiffes wird dieses über den Wagen manövriert, bis es mit dem Bug aufliegt. Anschliessend erfolgt eine Fixierung mit Holzkeilen, und das Schiff setzt sich mit dem ansteigenden Wagen zunehmend auf dessen Unterbau ab. Sobald die obere Position erreicht ist, wird der Wagen gesichert und die Arbeiten am Schiff können beginnen.

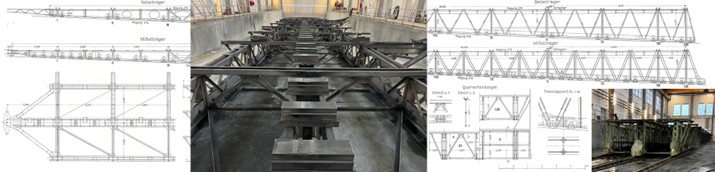

Technische Details des Schiffsaufzugs

Der Schiffsaufzug besitzt eine Gesamtlänge von 150 Metern, wobei die eigentliche Hellingbahn ein Gefälle von 6° aufweist. Die Träger des Wagens sind so konstruiert, dass sie am unteren Ende eine Höhe von 2,3 Metern haben, während sie am oberen Ende auf 0,4 Meter abnehmen. Diese Bauweise mit Fachwerkkonstruktionen ermöglicht eine stabile Struktur und erleichtert gleichzeitig den Zugang für Arbeiter.

Das Gewicht des Schiffes verteilt sich auf drei Hauptträger, wobei der mittlere Träger am breitesten ist und den grössten Teil der Last trägt. Die Rollenverteilung wurde auf Grundlage praktischer Erfahrungen so optimiert, dass die Druckbelastung ideal abgefangen wird. Insgesamt verfügt der Wagen über 202 Stahlrollen, wobei die höchste Rollendichte im Bereich des Mittelträgers liegt.

Um auch besonders grosse Schiffe – wie die schweizerisch-bayerische Dampffähre mit einem Gewicht von 550 Tonnen – aufnehmen zu können, wurde der Wagen in zwei Abschnitte unterteilt. Der vordere Teil mit 166 Rollen reicht für Schiffe bis 300 Tonnen aus, während für schwerere Schiffe ein zusätzlicher Abschnitt mit 36 Rollen angebracht wird. Es konnten Schiffe bis 750 Tonne aufgezogen werden.

Das Hubwerk und die Sicherheitsmechanismen

Der Wagen ist mit vier Stahldrahtseilen von jeweils 35 mm Durchmesser mit dem Hubwerk verbunden, um eine gleichmässige Zugkraftverteilung sicherzustellen. Das Hubwerk besitzt zwei grosse Trommeln, die über eine gemeinsame Welle synchron angetrieben werden. Ein ausgeklügeltes System aus Hebelmechanismen sorgt für eine gleichmässige Spannung der Seile und verhindert abrupte Belastungsspitzen.

Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist die Bauweise des Wagens. Sollte das Zugseil reissen, verhindert eine massive Wand im Wagen ein unkontrolliertes Abrutschen. Zudem würde der Wasserwiderstand das unkontrollierte Abrollen verlangsamen.

Bedeutung des Schiffsaufzugs für die Schifffahrt

Die Inbetriebnahme des Schiffsaufzugs in Romanshorn stellte einen bedeutenden Fortschritt für den Schiffsbau und die Wartung auf dem Bodensee dar. Durch die moderne Konstruktion war es erstmals möglich, auch schwerere Schiffe sicher an Land zu bringen und Reparaturen effizient durchzuführen. Damit leistete die Werft einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der schweizerischen Dampfschifffahrt.

Das Ende einer Ära

Nach 120 Jahren im Einsatz neigt sich die Lebenszeit dieses technischen Monuments ihrem Ende zu. Der Helling besteht aus Thomas- und Puddelstahl – zwei Stahlarten, die nicht mehr produziert werden. Das Schweissen auf Puddelstahl ist aufgrund ihres hohen Kohlenstoffanteils nicht möglich, was 1905 – noch vor der Titanic – keine Rolle spielte, da damals die Verbindungen genietet wurden. Die Nieten könnte heute an einer S275J0 Stahlsorte zugeordnet werden.

Der erste Entwurf für die Anschlusslösung des Dampfschiffs Säntis sah ursprünglich vor, das Schiff auf dem Hellingwagen auszustellen, um zwei technische Monumente gemeinsam zu präsentieren. Die beiden Objekte waren bereits in der Vergangenheit während der Winterrevisionen der DS Säntis nach 1905 vereint.